(서울=NSP통신) 강수인 기자 = 인터넷전문은행 토스뱅크를 둘러싸고 건전성에 대한 지적이 나오고 있다. 이유는 연체율, 고정이하여신비율(NPL) 등 건전성으로 활용되는 지표에서 좋지 않은 성적을 거뒀기 때문.

◆연체율·NPL 등 건전성 ‘흐림’…수신잔액은 ‘감소’

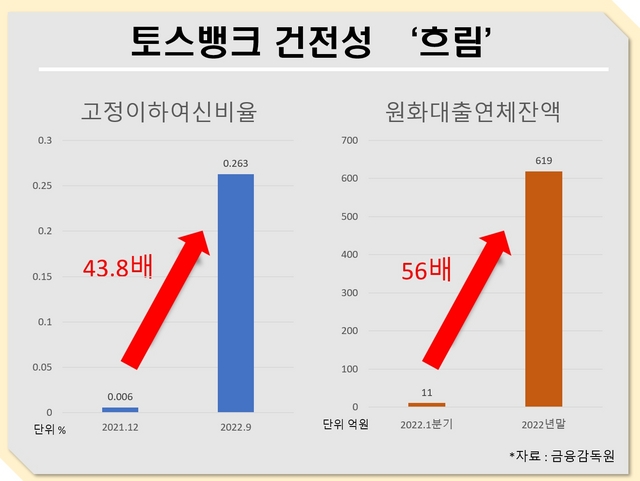

금융감독원에 따르면 토스뱅크의 고정이하여신비율(NPL)은 2021년 12월말부터 2022년 9월말까지 약 43.8배 증가했다. 고정이하여신비율은 은행의 총여신 대비 부실채권(3개월 이상 연체) 비중을 의미한다.

토스뱅크의 가계대출 기준 NPL은 2021년 12월 0.006%에서 꾸준히 증가해 2022년 9월 0.263%까지 43.8배 늘었다. 카카오뱅크와 케이뱅크의 경우 같은 기간 NPL이 각각 1.3배, 1.08배 확대된 것을 감안하면 상당히 큰 폭으로 증가한 것.

- 금융/증권, 2023.02.09

- 금융/증권, 2022.09.19

토스뱅크의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 지난해 1분기 0.04%에서 지난해 3분기 말 0.30%로 0.26%p나 확대됐다. 토스뱅크의 연체 대출 잔액은 지난해 1분기 말 11억원에서 지난해 말 619억원으로 약 56배 늘어났다.

또 공격적으로 여신을 확대한 것과는 달리 토스뱅크의 수신잔고는 지난해 3분기 감소세로 돌아선 뒤 크게 달라지지 않았다.

토스뱅크의 수신잔액은 2021년 4분기말 13조 8000억원에서 가파르게 상승해 2022년 2분기 28조 5000억원을 기록한 뒤 2022년 3분기 23조 2000억원으로 5조원 감소했다. 반면 토스뱅크의 총여신은 2021년 10월 출범한 이후 지난해 9월말까지 1년간 7조1000억원 증가했다.

토스뱅크 관계자는 “지난해 4분기 수신잔액은 3분기 수준과 유사하다”며 “대출규모는 8조원으로 1년새 5억원이 늘었다”고 말했다.

토스뱅크의 예대율(은행의 예금잔액 대비 대출잔액 비율)은 지난해 2분기 15.62%에서 3분기 29.57%로 증가했지만 인터넷전문은행 예대율 평균인 60%, 4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리은행)의 예대율 평균인 97%에 비해 낮은 수준이다. 예대율이 지나치게 낮으면 영업 부문에서 자금 운용이 어려워져 수익성 악화로 이어질 가능성이 있다.

◆‘채권투자’ 규모 인뱅 3사 중 ‘최다’…토뱅 “문제 없다”

토스뱅크가 중저신용자 대출을 크게 늘렸고 이를 유지하기 위해선 예수금을 늘려야 하지만 이자 부담으로 금리를 높여 수신잔액을 늘리기도 어려운 상황이다. 이에 토스뱅크는 채권 규모를 늘리는 방법을 택한 것으로 분석된다.

지난 상반기까지 토스뱅크가 투자한 채권 규모는 약 21조 652억원이다. 카카오뱅크와 케이뱅크는 같은 시기 약 9조원, 4조원의 원화 유가증권을 보유한 것에 비하면 높은 수준이다.

미국 연방준비제도(Fed) FOMC의 이달 빅스텝(한 번에 기준금리 50bp 인상) 가능성은 낮아졌지만 미 SVB(실리콘밸리은행)가 파산함에 따라 토스뱅크 역시 긴장할 필요가 있다는 의견이 나온다. 직접적인 영향이 미미할진 몰라도 애초에 SVB가 파산한 근본적인 원인이 ‘고금리로 인한 건전성 악화’에 있고 인터넷전문은행은 위험 부담이 높은 중저신용자 대출 비중 달성에 매진했기 때문에 위험이 크다는 것.

이같은 우려에 대해 토스뱅크 관계자는 “채권 비중도 낮췄고 채권도 은행채나 국공채 쪽에 투자를 많이 한 상태라 안정성 측면에서는 크게 문제가 없다”며 “금융당국에서도 SVB사태와 관련해 긍정적인 시그널을 주고 있어서 큰 영향은 없을 것으로 본다”고 말했다.

◆ 업계 “수면위로 드러난 토스뱅크 문제, 돌아볼 때”

이같은 토스뱅크의 건전성과 유동성 등에 대한 우려로 한 대출비교 플랫폼에서는 플랫폼에 입점해있던 토스뱅크가 빠질 예정이라고 귀뜸했다.

한 대출비교를 전문으로 하는 핀테크 관계자는 “토스뱅크가 현재 우리 플랫폼에 속해 있지만 곧 빠질 예정”이라고 말했다.

다수 인터넷전문은행 관계자들도 “토스뱅크가 무리해서 중저신용자 대출을 늘리다 보니 어려움을 겨고 있는 것 같다”며 “주거래은행이라는 개념도 사라지고 있어 토스뱅크가 금리를 대폭 인상하지 않는 한 수신잔액을 늘리기도 어려울 것”이라고 입을 모았다.

또 이번 논란에 대해 업계 관계자는 “이같은 내부 이슈가 수면 위로 떠오른 것은 토스뱅크가 지금까지 응원과 지지를 많이 받아 규모가 커진 상황에서 한 번 스스로 돌아볼 필요가 있다는 시그널”이라고 말했다.

NSP통신 강수인 기자 sink606@nspna.com

저작권자ⓒ 한국의 경제뉴스통신사 NSP통신·NSP TV. 무단전재-재배포 금지.

![[NSPAD]삼성전자](https://file.nspna.com/ad/T01_samsung_4368.gif)

![[NSP7컷]인터넷은행의 혁신적인 배신 [NSP7컷]인터넷은행의 혁신적인 배신](https://file.nspna.com/news/2023/05/30/photo_20230530123951_639759_0.jpg)

![[NSP PHOTO][금융업계동향]미 상호관세로 금융시장 불안↑…분노 기업은행](https://file.nspna.com/news/2025/04/08/20250408175422_749095_0.jpg)

![[NSP PHOTO][업앤다운]게임주 하락…밸로프↑·컴투스↓](https://file.nspna.com/news/2025/04/08/20250408171217_749071_0.jpg)

![[NSP PHOTO][증권투자업계동향]금감원, 증권사 전자금융거래 안정성 확보 당부](https://file.nspna.com/news/2025/04/08/20250408165607_749058_0.png)

![[NSP PHOTO][들어보니]김병환은 돌아섰다…재등장한 지분형 모기지, 학계·업계 우려](https://file.nspna.com/news/2025/03/27/20250327113655_746848_0.jpg)

![[NSP PHOTO][들어보니]혜택구성·멤버십관리 신세계 최하위…만족도, 소비자 판단](https://file.nspna.com/news/2025/03/13/20250313090929_744276_0.jpg)

![[NSP PHOTO][들어보니]소비자 우려 불구 농심 라면·스낵 7.2%↑…경영여건 악화](https://file.nspna.com/news/2025/03/06/20250306171604_743300_0.jpg)

![[NSP PHOTO][업앤다운]은행주 하락…신한지주·KB금융↓](https://file.nspna.com/news/2025/04/08/20250408164325_749043_0.jpg)

![[NSP PHOTO][업앤다운]美 관세폭탄 게임주 급락…스타코링크 등 30개 하락](https://file.nspna.com/news/2025/04/07/20250407160610_748752_0.jpg)

![[NSP PHOTO][업앤다운]식품주 하락…에르코스↑·SPC삼립↓](https://file.nspna.com/news/2025/04/07/20250407155950_748749_0.jpg)

![[NSP PHOTO]관세폭탄에 금융·외환시장 변동성 지속…최상목 필요시 시장안정조치 시행](https://file.nspna.com/news/2025/04/08/photo_20250408105733_748895_0.jpg)

![[NSP PHOTO]서유석 야심작 디딤펀드 흥행 저조…업계 은행·보험사 손잡아야](https://file.nspna.com/news/2025/04/08/photo_20250408100057_748873_0.png)

![[NSP PHOTO]2월 경상수지 71억 8000만달러…22개월 연속 흑자](https://file.nspna.com/news/2025/04/08/photo_20250408101928_748881_0.jpg)

![[NSP PHOTO]HD현대, 미국 최대 방산 조선사와 협력…미국 시장 진출 속도전](https://file.nspna.com/news/2025/04/08/photo_20250408100013_748871_0.jpg)

![[NSP PHOTO]LG전자, 1Q 매출 22조원 첫 돌파…영업이익 전년比 5.7%↓](https://file.nspna.com/news/2025/04/07/photo_20250407183604_748846_0.jpg)

![[NSP PHOTO]LG전자·기아 맞손…AI 모빌리티 공간 솔루션의 새 패러다임 제시](https://file.nspna.com/news/2025/04/03/photo_20250403141844_748258_0.jpg)

![[NSP PHOTO]새마을금고, 24개 금고 합병…고객출자금·예적금 전액 보호](https://file.nspna.com/news/2025/04/03/photo_20250403101710_748123_0.jpg)

![[NSP PHOTO]유상대 한은 부총재 미 상호관세, 예상보다 강한 수준](https://file.nspna.com/news/2025/04/03/photo_20250403100727_748119_0.jpg)

![[NSP PHOTO]무협 한국산 구리제품, 국가안보 위협 없어](https://file.nspna.com/news/2025/04/08/photo_20250408175811_749094_0.png)

![[NSP PHOTO] 한화오션, 심해 시추사업 본격 진출 기대…드릴십 인도](https://file.nspna.com/news/2025/04/08/photo_20250408152935_748980_0.jpg)

![[NSP PHOTO]삼성중공업, 상향…원유운반선 4척 수주·연간목표 22% 달성](https://file.nspna.com/news/2025/04/08/photo_20250408152024_748974_0.jpg)

![[NSP PHOTO]이영준 롯데케미칼 대표, 해외사업장 현장 경영…안전과 해외 시너지 창출 강조](https://file.nspna.com/news/2025/04/08/photo_20250408131027_748902_0.jpg)

![[NSP PHOTO][타보니]KGM 토레스 하이브리드, 연비·가격·성능 다잡은 SUV](https://file.nspna.com/news/2025/03/27/20250327134833_746895_0.jpg)

![[NSP PHOTO][타보니]렉서스 LX 700h, 오프로드를 즐기는 회장님의 품격](https://file.nspna.com/news/2025/03/24/20250325174223_746095_0.jpg)

![[NSP PHOTO][타보니]지프 최초 전기 SUV 어벤저, 유럽서 10만 건 계약 이유는](https://file.nspna.com/news/2025/03/21/20250321152243_745922_0.jpg)